Estamos en 1850. Una pareja de padres recibió una terrible noticia. Su hijo de cinco años murió producto del cólera en Bucaramanga. Ahora, encorvados en su dolor, caminan con el corazón hecho trizas. Llevan el cadáver del pequeño, que por un día estará por fuera del ataúd. Avanzan rumbo a una fiesta. Se dirigen a un jolgorio con tiples y panderetas. Un festejo que incluirá comida, tal vez algo de licor y muchos bailes. Todo un alboroto por la muerte del pequeño niño.

La historia del rostro de la muerte en los niños menores de siete años hace 170 años en la ciudad tiene cuatro capítulos:

1. La muerte

Sin importar la época o el lugar, la muerte no tiene una melodía agradable. Nunca. Sólo es un sórdido golpe seco al cuerpo. Se muere de ipso facto. Algo se rompe o se desgarra. En algunos casos se sufre tortuosamente, hasta que el último aliento reclama su derecho a claudicar. La muerte espanta apresurada con su vaho frío ese último quejido moribundo. El cuerpo a su modo expele un último soplo de lucha. Luego, los querientes del difundo se sienten invadidos por una fuerza descomunal que no conocían y les desgarra las entrañas con punzadas doloras. Se llora. El dolor lanza arañazos a quien ve cerca. Se conoce de quienes arrojan alaridos, que van a reposar como escombros a un lado del féretro, a veces acorralado por una cerca de flores, que emanan ese olor húmedo tan característico de los velorios.

El rito funerario tradicional es siempre solemne, vestido casi siempre por prendas oscuras de los deudos, congoja enmascarada de encajes oscuros de las señoras. Luto de silencios abismales, pero la muerte de los niños, por mucho tiempo en esa Bucaramanga, debía ser una verbena. Una fiesta venerada por muchos hasta las tripas. Una tradición de un pueblo diferente al que conocemos en la actualidad. Una expresión odiada por un sector de esa sociedad, que la discriminaba con un odio visceral al no entenderla. Una tradición difícil de sortear para algunos bumangueses. No entendían cómo se podía escuchar el compás complicado del júbilo de los tiples al lado de la muerte, no entendían porque el deceso de un niño debía celebrarse con efusividad, o al menos, para algunos, debía serlo.

2. Ciudad y sus pestes

Bucaramanga en 1850 era habitada por cerca de 10 mil personas. Se almorzaba a las nueve de la mañana, luego de que los bumangueses se incorporaban sin esfuerzo de las camas a eso de las tres de la mañana. Se frotaban la cara con agua con las manos y a cumplir con los deberes. Se encendía la leña de la cocina, luego de descorrer la tranca que guarecía la casa. Se comía a las dos de la tarde y cuatro horas después, a las seis, tenía lugar una abundante merienda. Era regla que todos rezaran el rosario en familia después.

Luego, bajo la bendición cariñosa de padres y mayores, los niños buscaban las cobijas, en una Bucaramanga con un clima más frío y benevolente que el actual. Los adultos acudían luego a sus conversaciones envueltas en el humo del tradicional tabaco rodillero. Una que otra visita se atendía de un vecino. Eran pocas a decir verdad. Se regresaba a la casa bajo la luz de la luna que alumbraba los caminos como una linterna natural, ante la ausencia de alumbrado público, que aparecería 16 años después en forma de unas pocas farolas de petróleo.

El niño de cinco años murió de cólera. Esta peste había llegado una década atrás a Bucaramanga. Se pensaba que luego de varias decenas de muertos estaría controlada, pero la aparición de dos arrieros en la ciudad cambió la calma y trajo de regreso la desgracia de esta bacteria, que volvía como un maluco ventarrón que alborotó a Bucaramanga.

Diez años atrás se contaban los difuntos por el cólera. Luego apareció la viruela. Ambas pestes fueron mortales y luego mataron a centenares en Bucaramanga. La escasez de profesionales de la salud, la poca información, las exiguas medidas de protección, falta de agua potable y la ausencia de vacunas, sumaron cadáveres, viudas y huérfanos. Las víctimas fueron tantas que se tuvo que abrir una fosa común para dejar los cadáveres que no paraban de llegar al cementerio.

Pero el 15 de febrero de 1850 el cólera reapareció, después de tan horrorosos estragos. Ese día arribaron dos arrieros provenientes de Puerto Botijas, ubicado en la margen del río Lebrija, por el camino de Girón. Al descargar mercancía en Bucaramanga se sintieron muy enfermos, los atacó la diarrea y un agudo mal de estómago los golpeaba con insistencia. Era cólera, como lo consignó en sus escritos José Joaquín García, cronista de la época:

– No bien se tuvo noticia de estos primeros casos y lo fulminante de la enfermedad, cuando el pavor se produjo en el pueblo, que se sentía en vísperas de una desgracia de las más terribles que podía sobrevivir. En vista de tal situación, los vecinos se reunieron para deliberar lo que podían hacer, y sin demora acordaron celebrar un acto religioso. A las 12 del mediodía, del siguiente día, una concurrencia movida por santa unción, llenaba las naves de la iglesia y se prosternaba en providencia de Dios y la Virgen de Chiquinquirá para implorar los divinos auxilios.

3. Fiesta y detractores

Comenzó el jolgorio por la muerte del niño en Bucaramanga. La música alegre pareció una niebla que se fue apoderando de todo en esa casa. Afuera se celebró, por dentro se lloró, como si en el interior de los padres se llevara a cabo una tortura indeterminable, que tenía una explicación que registró José Joaquín García en sus textos sobre Bucaramanga:

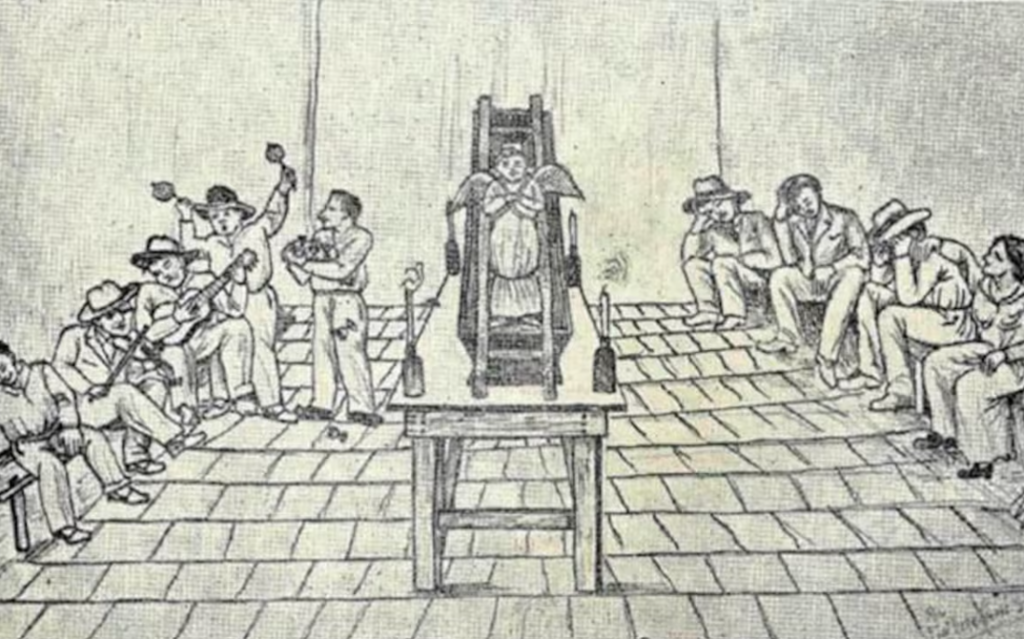

– Entre las supersticiones antiguas del vulgo está la que las almas de los niños muertos en tierna edad no iban al cielo si sus padres no celebraban baile en presencia del cadáver. Era pues, muy común que esta diversión se presentase con frecuencia, ofreciendo el más desagradable contraste, pues mientras los padres del difunto lloraban en la alcoba, las demás personas danzaban alegremente en la sala al son del bombo, de los tiples y de la pandereta, teniendo al frente el cadáver del infante descubierto y levantado sobre alguna grada o plataforma. Esta diversión era la que se denominaba ‘Baile Angelito’.

El historiador Armando Martínez, presidente de la Academia de Historia de Santander, explicó que sobre esta práctica cultural de grupos sociales de bajo poder socioeconómico en la región, el párroco de Bucaramanga, Juan Eloy Valenzuela y Mantilla, lo anotó en los libros sacramentales de la parroquia de San Laureano. La nota corresponde al libro uno, folio 216:

– La propia experiencia habida por informes seguros, más que la lección de los que muchos han declamado, me muestra cada día que los velorios de los angelitos y los bailes que en ellos acostumbran no son más que un pretexto autorizado para la junta de varones y hembras, con absoluta licencia para tocamientos, requiebros, solicitaciones, palabras lascivas, y todo género de torpezas que se cometen dentro de las casitas en que se hacen semejantes bullas, y que por su estrechura facilitan más a cualquiera trato indebido y amatorio, pero con más generalidad en las puertas, en que agolpándose los libertinos y descarados, atropellan hasta el recato de muchas mozas que no gustan de liviandades, y a quienes una curiosidad mal regida suele llevar a tan depravadas juntas. En vista de todo he juzgado de mi obligación parroquial atajar este abuso, y porque las exhortaciones generales hechas en el altar y las particulares que proporciona la ocasión no son bastantes, no dudo estar autorizado para amedrentar a mis feligreses, y retraerlos de los velorios de sus angelitos, con la amenaza de que no se tañerán las campanas en los entierros de aquellos que hubiesen velado en sus casas con repique de castañetas y baile, y franqueándoles al mismo tiempo la capilla, para que allí con seguridad y decencia depositen los cadáveres mientras fuere llegado el tiempo de poder hacer los entierros.

4. Argumentos

El historiador Darío Zuleta, quien hace su doctorado en la UIS, investiga la dialéctica y las prácticas de la muerte en el catolicismo, asegura que esta tradición del Baile del Angelito no sería exclusiva de las comunidades afrodescendientes. Advierte que poco o nada se ha investigado de estas prácticas sociales y como hipótesis plantea que existe la posibilidad que esta tradición tenga un quiebre en Bucaramanga, de acuerdo a los registros que se tienen de José Joaquín García, que se refiere con desprecio a esta actividad.

Al parecer, se trata de una tradición compartida en la historia del continente americano, desde la época de la colonia, y que podría tener alguna vigencia en algunos estados de Venezuela. El investigador Luis Arturo Domínguez explicó que cuando muere un muchacho de corta edad, algunos pobladores del territorio venezolano suelen velar el cadáver entre festejos.

– Se celebra en ese estilo la liberación del alma del inocente que ha abandonado su cuerpo para alcanzar una vida mejor, sin haberse contaminado con las mezquindades humanas. Por eso nuestra colectividad, aferrada a su fe religiosa, percibe en la muerte de los niños algo así como una suerte feliz. Imagina que el parvulillo se convierte en ángel, sube al cielo y bajará más tarde con una vela encendida para alumbrar el camino que conduce a la Casa del Señor a sus progenitores cuando mueran. La característica fundamental de esta celebración de tipo rural estriba en la alegría de los participantes: todos celebran la entrada en el cielo de un nuevo ángel. El cadáver del niño se expone rodeado de flores sobre una mesa colocada en el centro de la habitación y su entrada en el cielo, puesto que murió en estado de inocencia, se celebra con un ágape ofrecido por la familia. Tradicionalmente los parientes y amigos traen flores, velas y a veces dinero y es frecuente que se baile hasta el amanecer, ya que se considera que el alma del niño sube directamente al cielo por su inocencia. Los velorios se acompañan con música a cargo de conjuntos musicales que alterna con cantos religiosos, que descienden de antiguas melodías heredadas de España.

A lo largo del continente existen registros, como el de Bucaramanga, del Baile del Angelito. Todos coinciden en la forma de festejar esta muerte.

Tras su fallecimiento, se cubría al niño de blanco y se le ceñía en su cabeza una corona de flores; sus labios y mejillas se pintaban con color carmín, se cubría su cuerpo con flores y se prendían cuatro velas, dispuestas una en cada extremo. Después le colocaban sus alitas. En algunos casos le sujetaban los parpados del niño muerto con alfileres, ya que ellos, por no tener pecado, podían ver a Dios directamente al rostro. Por eso, en el jolgorio debían tener también los ojos abiertos.