Beck Weathers nació en Texas en 1946. Patólogo de profesión, siempre sintió una atracción irresistible por la aventura y las alturas. En mayo de 1996, con 50 años, decidió enfrentarse a la cima más alta del mundo: el Everest.

La montaña de 8.848 metros representaba, para él, no solo un desafío físico, sino también un escape de su vida cotidiana y sus luchas internas, especialmente contra la depresión que lo había acompañado desde joven.

“Recuerdo vagamente haber muerto el 10 de mayo, cuando el frío me anestesió y fui desvaneciéndome poco a poco, sin saber entonces que iba a experimentar mi primera muerte. Al día siguiente, a última hora de la tarde, cuando el sol ya descendía hacia el horizonte, regresé de la muerte y abrí los ojos”.

Así inicia Beck Weathers su relato de la que fue la mayor tragedia de la historia del Everest cuando, en la primavera de 1996, nueve personas fallecieron durante el descenso de la montaña.

Ese día Weathers y su equipo comenzaron el ascenso final. El aire enrarecido y el frío extremo no tardaron en pasar factura. La ceguera temporal, causada por una cirugía ocular previa y la exposición a la radiación ultravioleta a gran altitud, lo obligó a detenerse.

Decidió esperar en el Balcón, a unos 8.000 metros de altura, con la esperanza de que sus compañeros lo recogieran al regresar de la cumbre.

Una violenta tempestad sorprendió a un numeroso grupo de montañeros mientras bajaba de la cumbre del Everest, por encima de 8.500 metros de altitud.

El agotamiento físico, el oxígeno embotellado que se acabó, la falta de visibilidad, el frío y varias caídas mermaron y disgregaron al grupo. Unos murieron, incapaces de continuar, otros se despeñaron y algunos llegaron al campamento del Collado Sur, a 7.950 metros.

En plena noche varios de estos no pudieron alcanzar las tiendas. Cuando al día siguiente sus compañeros descubrieron a Weathers, junto a la japonesa fallecida Yasuko Namba, prácticamente sepultado bajo la nieve, sólo pudieron certificar su muerte.

Treinta horas más tarde y después de soportar temperaturas de 40º bajo cero y vientos de 90 kilómetros por hora, aquellos montañeros vieron abrirse la puerta de su tienda y al americano en la puerta preguntándoles: “¿Dónde puedo sentarme?”.

Llegar al campamento fue un milagro en sí mismo. Beck apareció ante sus compañeros como un espectro, la piel ennegrecida por el congelamiento, los labios agrietados y la mirada vacía. Sin embargo, estaba vivo. Había sobrevivido tres días sin comer y dos sin beber, guiado solo por la imagen de su familia,

El Everest es el objetivo a batir. Convertido en parque de atracciones del alpinismo, sus campamentos acogen a centenares de aspirantes a la cima. La mayoría carece de una preparación suficiente y participar en uno de estos viajes de altura, supone un desembolso superior a 60.000 euros. Subir hoy al Everest es un negocio. También un riesgo certero. En la montaña han quedado más de 250 muertos, lo quiere decir que uno de cada 25 que hacen cumbre, fallece.

“De los ocho alpinistas y tres guías de mi grupo, cinco de nosotros, yo entre ellos, no llegamos a la cumbre. De los seis que sí subieron, cuatro morirían durante la bajada. Otros cuatro también perecieron en aquella tormenta, lo que convirtió ese 10 de mayo de 1996 en la jornada más mortífera del Everest”, relata el patólogo en su libro.

El relato de Weathers atesora, una sinceridad contundente, “Si supieras que en cuestión de una hora ibas a estar muerto, ¿qué pensarías? ¿Qué tendrías reservado para ti esos últimos momentos? A mí no me sorprendió que, llegado a ese punto pudiera ver ante mí a mi esposa, Peach, y a mis dos hijos”.

Recuperación y adaptación de Beck Weathers

La evacuación en helicóptero fue solo el comienzo de una nueva odisea. Beck Weathers fue trasladado a un campamento a menor altitud y, posteriormente, a un hospital.

La lucha por su vida continuó en la mesa de operaciones. Sus manos, gravemente dañadas por el congelamiento, tuvieron que ser amputadas: la derecha hasta el codo y varios dedos de la izquierda. Su rostro, desfigurado por la helada, también necesitó reconstrucción. La nariz fue reconstruida usando tejidos de otras partes de su cuerpo.

Pero la recuperación física, aunque dolorosa y extensa, fue solo una parte del proceso. Los aspectos emocionales y psicológicos de su resurrección presentaron desafíos aún mayores.

Beck se enfrentó a una profunda revalorización de su existencia. Las cicatrices visibles en su cuerpo eran un recordatorio constante de su batalla con la montaña, pero también de su triunfo sobre la muerte.

No puede decirse que Beck Weathers fuese un alpinista novato. Aunque con una experiencia breve, atesoraba un puñado de reseñables ascensiones. Solo llevaba practicando el alpinismo 10 años, después de descubrirlo por casualidad y convertirlo en instrumento para salir de una profunda depresión.

Weathers se hizo adicto al montañismo. “Se levantaba a las cuatro de la mañana para hacer ejercicio, y tenía que estar en la cama a las ocho de la noche. No teníamos vida social”, admite su esposa.

“Cuando Beck se marchó al Everest (donde pasó nuestro vigésimo aniversario), decidí que esa sería la última vez que se alejara de nosotros… había perdido toda esperanza de hacer que nuestro matrimonio funcionara. Sencillamente, yo no iba a seguir viviendo así mi vida ni un momento más”, reconoció dolida Peach.

Sin embargo, la relación con su esposa, Peach, y sus hijos se transformó profundamente. La cercanía de la muerte y la posterior recuperación permitieron que Beck y su familia se reconectaran de maneras que antes parecían imposibles. La amenaza del divorcio se desvaneció, reemplazada por un compromiso renovado y una comprensión más profunda del valor de la vida y de los seres queridos.

La película “Everest”, estrenada en 2015, llevó su historia a la gran pantalla. Aunque Beck admiró la autenticidad de los paisajes y la dramatización de los eventos, sintió que algunos detalles personales no se capturaron completamente.

Sin embargo, ver su lucha y su milagrosa recuperación recreada en el cine fue, en cierto modo, liberador. La tragedia del Everest y su increíble supervivencia dejaron una huella imborrable en la historia del alpinismo.

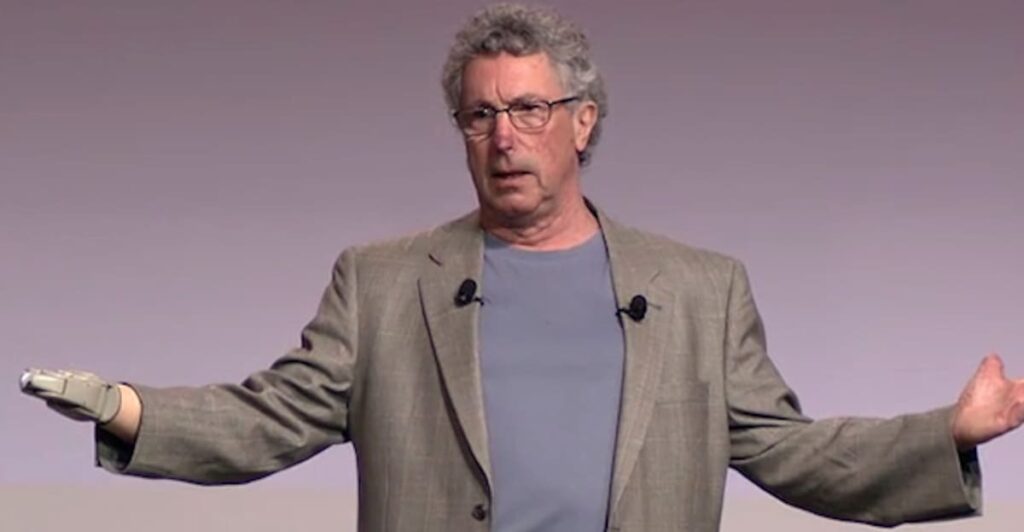

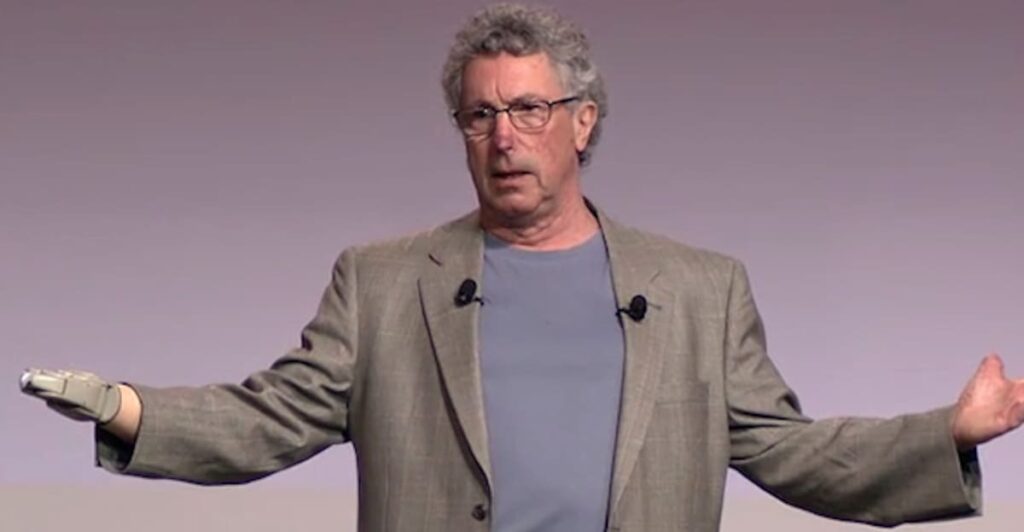

En sus múltiples entrevistas y conferencias, Beck habla con una sinceridad desgarradora sobre la fragilidad de la vida y la fuerza de la voluntad humana. Reflexiona sobre cómo estar al borde de la muerte le otorgó una claridad única, una apreciación por los momentos simples y los vínculos personales que había descuidado durante años.

Su experiencia le enseñó que la verdadera riqueza no está en las conquistas externas, sino en las relaciones y en el amor que compartimos con quienes nos rodean.

Después del Everest, Beck volvió a su profesión como patólogo, trabajando en un hospital en Dallas. Encontró en su trabajo una fuente de satisfacción y propósito.

A pesar de las limitaciones físicas, se adaptó a su nueva realidad con una determinación inquebrantable. Sus manos, aunque mutiladas, se convirtieron en símbolos de su resistencia y capacidad de adaptación.

Además, Beck retomó una vieja pasión: el vuelo. Influenciado por su padre, quien era piloto, se entrenó para volar aviones comerciales, superando nuevamente las barreras físicas. Aunque dejó de volar hace un año, sigue valorando el sentido de libertad que el cielo le ofrecía.